|

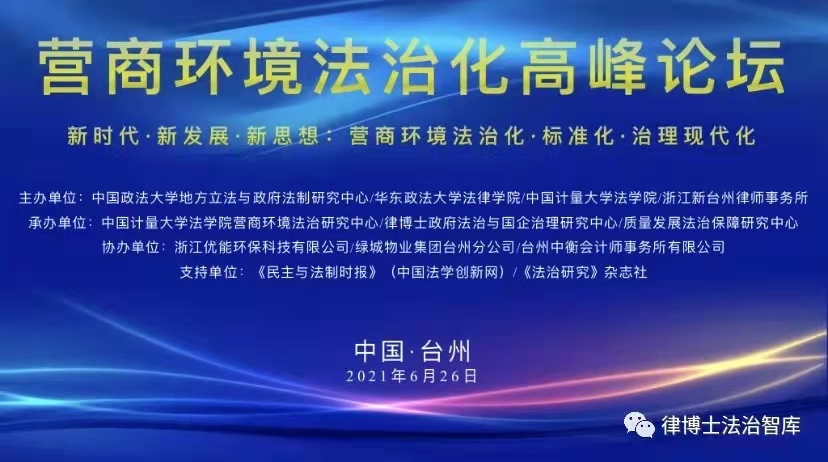

2021年6月26日,“营商环境法治化高峰论坛(2021)”在浙江台州举行。主题为“新时代·新发展·新思想:营商环境法治化、标准化与治理现代化”。 论坛由中国政法大学地方立法与政府法制研究中心、华东政法大学法律学院、中国计量大学法学院和浙江新台州律师事务所等单位联合主办,来自国家司法部、国家市场监督管理总局、全国各地各级政法机关与研究机构、实务单位,以及北京大学、中国人民大学、中国政法大学、华东政法大学、海南大学、中国计量大学等二十余所高校的代表与专家参加了论坛。 |

|

|

中国质量万里行促进会会长刘兆彬作了题为“市场准入与社会共治”的精彩演讲。 |

|

发言嘉宾介绍:刘兆彬,中国质量万里行促进会会长,北京大学质量与法制研究所所长,高级经济师,国家质检总局原总工程师、法规司司长 |

|

演讲实录全文如下: 尊敬的各位嘉宾,各位老师,各位专家: 大家上午好! 我非常高兴有机会参加这样一个高规格的学术性研讨会,热烈祝贺获奖论文作者,这让我想起了我当年年轻的时候。我是78届的,80年代也是通过写论文,参加各种会议,学习到很多。我跟台州很有缘分,我记得在2003年《产品质量法》10周年的时候,我们就在台州新建的体育场里搞了一个2万多人的纪念大会,特别活跃,至今难忘! 我们原国家质检总局,跟台州也有不解之缘。刚才林主任讲到了台州的制造业,有几个发源地我都学习过,但是你少说了一个,其实台州的农业方面也非常有特色。当年我们质检总局的立法搞了一个最早叫原产地保护,现在叫地理标志,台州的黄岩蜜桔,玉环的文旦,非常好吃。非常感谢主办方永强院长、江连老师对我的邀请,也感谢主办方给了我一次来学习的机会,刚才听了江必新主任的讲话也是学到了很多,站位很高,又讲的那么简洁清晰。我原来在质检总局干法规工作,干了15年,本来想讲一讲有关法律体系跟营商环境的关系,我讲两个观点。 |

|

|

第一个,关于市场准入的法治化。当我们讲营商环境的时候,第一要素就是准入。我们有没有创业自由,有没有劳动自由,有没有创办公司、企业的自由。如果没有这样的自由,营商环境无从谈及。在市场准入的问题上,长期以来我们国家存在一个误区,认为市场准入就是政府准入,就是行政审批、行政许可,只有政府让你干了,你才能办公司。在这样一个体制下,我们长期以来把工商注册登记作为一项行政许可,在这方面实际上造成了诸多的困扰和问题。因此我们观察在改革开放40年,在市场经济的发育中,十九大报告中总结的中国改革开放的成就、道路,两句话,一个叫有效市场,一个叫有为政府。 有效市场的第一要素,就是要调动所有创业者的创业积极性,让我们成为一个合法的、合格的市场经济的主体。现在,在改革当中这方面取得了重大的进展。我从2000年起就一直从事、参与行政审批制度改革。我记得2000年,我们国家的中央一级的行政审批事项有多少呢?有4000多项,我们省一级地方的这个审批制度跟中央差不多,也有4000多项。温家宝总理10年,到2013年砍掉了2100多项,占原来的60%。再过10年到现在,我注意到国务院今年3月发布的一个数据,就是保留国家的审批项目,现在剩了多少了?剩了500项。 最近,有两部法规,我认为是营商环境法治化方面值得大家所关注的,一个就是今年4月14日李克强总理主持的《市场主体登记管理条例》,大体上整合了6部国务院的行政法规。大家知道工商注册登记有很多的条例、规章,各单位各部门条件不一,程序不一,这次出台了该条例后便把它整合了。在整合的时候,给我印象最深的就是叫“五办”,当场办、一次办、限时办、网上办、异地办,效率极大的提高。 再一个引起社会关注的就是4月29号,全国人大常委会修订了8个法律,其中一个就是《食品安全法》,就是35条的第一款,把国家原来对食品生产经营企业的许可证的发放又减少了一个环节。过去我们对生产流通餐饮每一道都要发许可证,现在法律改到什么程度呢?就是对这个仅出售预包装食品的销售者,不需要再领许可证,不要许可证怎么办呢?销售者可以到县级以上的地方人民政府食品安全监管的部门进行备案,由许可登记变成了备案。国务院条例和人大的法律的修改,让我们在市场准入的改革当中迈出了大大的一步。 从2000年到现在,看历史,我国已经在商事制度改革方面做了很多的努力。第一步的改革,就是以集中审批、办事大厅为标志,一次受理、一次发放,精简材料内容,减少审批范围,核心其实是在程序上、材料上、时间上、效率上给创业者创造了便利条件。第二步的改革,就是现在的条例和法律,现在准备是把这个行政许可事项,即原注册登记,改为行政确认。 有进步,但是还不彻底。还应该再往前走。再往前走第三步改革,我认为应当把过去的注册登记,将行政许可改为真正的高标准市场经济条件下的,政府行政许可改为公共服务。把登记注册的行政确认改为社会化的、信息化的、平台化的自我声明。就是当你办一个企业、办一个公司,只要到政府指定的一个信息化平台登记一下就可以了。 现在,我认为最好的一个平台就是原国家质检总局的组织机构代码,现在叫社会信用代码平台。你只需要按照法律、法规的规定提供相应的材料备案,也不叫备案,就是你把材料提交了,自我声明一下我叫什么名,我要干什么,公司就从此成立了,很简单。 在发达国家都是这么做,比如说美国,只需要告知叫什么名称,承担什么样的民事法律关系,不需要行政审批。行政有关部门在此只承担统计功能。比如说通过行政审批的P2P,结果现在违法了,有的大学毕业生就是奔着这个公司去的,他一看你是合法企业,结果现在有的人进了班房了,怎么办?我觉得最重要的还是要尊重法治。因此这一项改革还要往前走,要由政府干预变成公共服务。英国也是这样。我觉得需要理论界、学界要探讨的,要推动深化改革。 当然对于特殊行业,比如说食品、药品、化妆品、民航铁路、金融保险,等涉及到公共安全的还需要有必要的准入条件,但是这些应当是越来越少,越来越简洁,越来越便利,这个样子才能真正形成市场化、国际化、法治化的市场,高标准的市场,国际化的市场。 |

|

|

|

这是我讲的这个第一个观点,接下来说我谈的第二个观点。优化营商环境要靠什么?靠谁来努力?我觉得要靠社会共治。我最近认真的拜读和学习了去年1月1号发布的《优化营商环境条例》。一共72条,其中有50条以上讲的优化营商环境条例的主体是谁?都是讲国家,除了国家就是政府,大多数都是在在讲国家责任。比如说“国家推行……”“国家……”“有关政府……”好像营商环境的优化,就是政府在那唱独角戏。因为我们对国家的概念理解是不完整的。按照政治学的分类,国家基本最基本的是三要素,土地,人民,政府。但是我们一说国家的时候往往都是指政府,人民呢,社会共治缺位了。 因此我觉得在一个完善的法治国家,完善的市场经济的当中,三者关系是非常重要的,一定要形成三个主体。比如说市场就是企业,政府也是市场的主体,另外就是社会主体,社会力量,包括在座的诸位,包括我们的研究者,都是社会共治的主体。当我们在这个讲营商环境的时候,政府固然在其中起了非常重要的主导作用、引领作用、规划立法,非常重大。但是离开了社会共治,我觉得效果要大打折扣。因此当下中国,我觉得最重要的市场经济就是要大力培育合格的、成熟的、理性的、社会共治的各类主体。 在这个主体当中,第一位的就是企业,我特别赞赏清华大学原法学院院长王晨光先生,也是我的好朋友,他讲到的我们不要把政府跟企业简单的类比于猫鼠关系,总是对立。 第二个,我觉得最重要的是要培育协会,各类的商会。各类的行业协会才是市场准入的一个门槛。我理解市场准入不是市长准入,而行业准入、专业准入、技术准入、消费者准入,这才叫市场准入。行业协会最了解市场的需求,它的发育和成长才是市场经济完善的标志。 第三个,就是各类的消费者组织。1936年美国成立的消费者联盟,现在有100多个专业的工程师,有那么多的检验检测设备,为800多万个会员服务,在美国的消费者当中有崇高的影响和地位。环保部的人给我讲过一个环境治理的例子,在美国环境那么好,天蓝水绿靠的是什么?六大协会,就把它环境治理好,当然它主要是靠法治。可是我们看看中国的行业协会,商业协会,江浙不错,广东不错。但是大多数行业协会要经费没经费,要人才没人才,要规范没规范,发育不完善,原因很多,缺乏法治化,没有社团。市场经济需要有大量的消费者的组织协会。 第四个,就是各类媒体。无论是传统媒体还是新媒体,没有舆论监督,没有无冕之王,没有自由话语,哪来的优化营商环境,必须要有法治化条件下的舆论监督。 第五个,就是各类的律师组织。在美国一旦发生营商环境问题,你买了假冒伪劣产品了,律师马上来了,媒体马上报道,司法马上介入了,用不着政府管那么多事。你也管不了那么多事,你管不好那么多事。 第六个,就是各类专业服务的技术机构。比如说检验检测机构、评估机构、计量检测机构、标准机构、研发机构评估等。 第七个,就是各类政府的智库。 我就讲这么多,有不当之处,欢迎大家批评指正,谢谢各位! |

|

(图:论坛合影留念) |